はじめに

「久保田って種類が多くて、正直どれを選べばいいかわからない」——そんな声をよく耳にします。

確かに久保田シリーズは、味わい・製法・価格帯の異なる複数の銘柄が展開されており、それぞれに異なる魅力があります。本記事では代表的な4銘柄「千寿」「萬寿」「碧寿」「翠寿」を比較しながら、どのような人にどの銘柄が向いているのかをわかりやすくご紹介します。

「初めての久保田選び」で後悔しないための、実用的な選び方ガイドとしてご活用ください。

久保田とは?ブランドの基本情報

久保田は、新潟県長岡市に本拠を置く「朝日酒造」が1985年に立ち上げた日本酒ブランドです。淡麗辛口をベースに、料理との相性を重視した飲み飽きない味わいを追求。全国の地酒ブームを背景に、瞬く間に知名度を拡大しました。

久保田シリーズは「食中酒としての完成度」「選びやすさ」「品質の安定性」に定評があり、初心者にも上級者にもおすすめできる稀有なブランドです。

久保田シリーズの種類と特徴まとめ

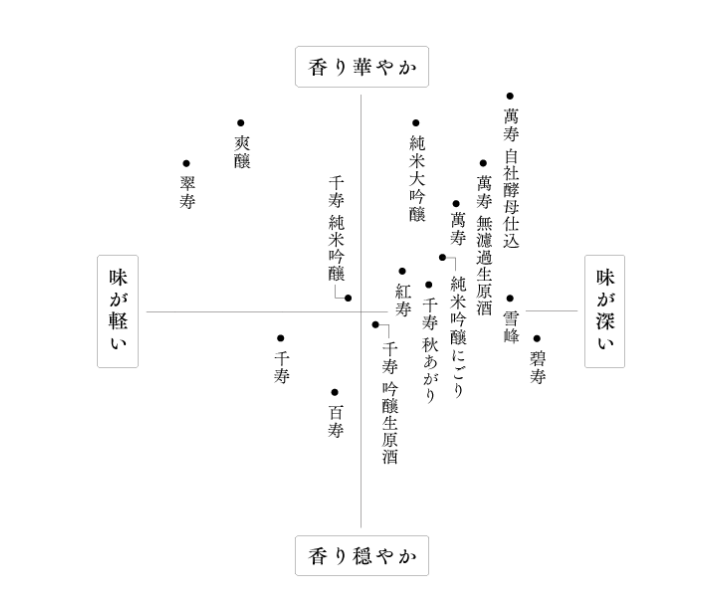

引用:朝日酒造

| 銘柄 | 特徴 | 精米歩合 | 味わい | 飲み方 | 参考価格(720ml) |

|---|---|---|---|---|---|

| 千寿 | 食中酒の定番、万能型 | 55% | 淡麗辛口・スッキリ | 冷酒〜ぬる燗まで万能 | 約1,800〜2,200円 |

| 萬寿 | 贈答用高級ライン | 35% | 芳醇・まろやか・上質 | 常温〜ぬる燗推奨 | 約5,500〜6,000円 |

| 碧寿 | 山廃仕込みの個性派 | 50%(山廃) | 酸味とコクの共存 | ぬる燗〜上燗推奨 | 約3,200〜3,800円 |

| 翠寿 | 夏季限定の爽やか生酒 | 50%(生酒) | 爽やか・フレッシュ | 冷酒専用 | 約3,500〜4,500円 |

※すべて720ml(四合瓶)基準の参考価格です。1,800ml(一升瓶)は2倍前後の価格となります。

千寿(せんじゅ)

特徴と魅力

千寿は久保田シリーズの中核をなすスタンダードモデルです。食事と共に楽しむことを前提に設計され、主張しすぎない香り、雑味のないクリアな口当たりが特徴です。冷酒でも、常温でも、ぬる燗でもバランスよく楽しめる万能酒。

おすすめシチュエーション

- 普段の晩酌に

- 和食・洋食問わず合わせたいとき

- 初めて久保田を試す人

評判

「クセがなく飲みやすい」「どんな料理とも合う」と非常に高評価。飲み飽きないスタンダードとして長年愛されています。

萬寿(まんじゅ)

特徴と魅力

萬寿は久保田シリーズの最高峰に位置する高級銘柄。精米歩合35%という超高精白により、上品な香りとまろやかな旨味を両立しています。絹のような舌触りと、長く続く芳醇な余韻は萬寿ならでは。

おすすめシチュエーション

- 結婚祝い・出産祝い・昇進祝いなどの贈答用

- 特別な日の晩酌

- 高級和食とのペアリング

評判

「記念日に必ず飲む」「これを飲むと他に戻れない」と、リピーターが非常に多い一本です。

碧寿(へきじゅ)

特徴と魅力

碧寿は、山廃仕込み特有の酸味とコクを持った個性派。通常の久保田シリーズとは趣が異なり、発酵由来の豊かな風味とふくよかなボディが魅力です。燗にすることで真価を発揮し、食中酒としても圧倒的な存在感を放ちます。

おすすめシチュエーション

- 熟成チーズや味噌料理とのマリアージュ

- 冬場の晩酌(ぬる燗・上燗)

- 日本酒好きへのプレゼント

評判

「奥行きがすごい」「燗で化ける」「日本酒らしさを満喫できる」といった声が多く、通好みの評価を得ています。

翠寿(すいじゅ)

特徴と魅力

翠寿は夏季限定出荷の生酒タイプ。火入れをしていないため、果実のようなフレッシュな香りと瑞々しい飲み口が魅力。冷やして飲むことで、暑い季節にぴったりの爽快な味わいが楽しめます。

おすすめシチュエーション

- 夏の夕涼みやアウトドア

- 冷菜・サラダ・カルパッチョとのペアリング

- 日本酒初心者へのギフト

評判

「日本酒とは思えないほど爽やか」「女子会でもウケがいい」と、特に若い世代や女性層から高評価を集めています。

どの銘柄を選べばいい?タイプ別おすすめ早見表

| タイプ | おすすめ銘柄 | 特徴 |

| 初心者向け | 千寿 | クセがなく食中酒にぴったり |

| 贈答・特別な日 | 萬寿 | 高級感と記憶に残る芳醇さ |

| 通好み | 碧寿 | 山廃らしい複雑味と燗映え |

| 夏の爽快酒 | 翠寿 | 生酒のフレッシュ感が魅力 |

まとめ

久保田は、銘柄ごとに明確なコンセプトと味の個性を持ったシリーズ展開がされており、選ぶ楽しさがあるブランドです。千寿から始めて日常酒として楽しみ、特別な日には萬寿、通好みの味わいを求めるなら碧寿、夏限定で翠寿を楽しむ——そんなふうに、自分なりの「久保田ストーリー」を作ることができるのもこのブランドの魅力です。

それぞれの銘柄については、飲み方や料理の相性なども含めて今後さらに深掘りしていきます。気になる一本が見つかった方は、ぜひ実際に飲み比べて、その違いを体感してみてください。